Eine historische Einordnung

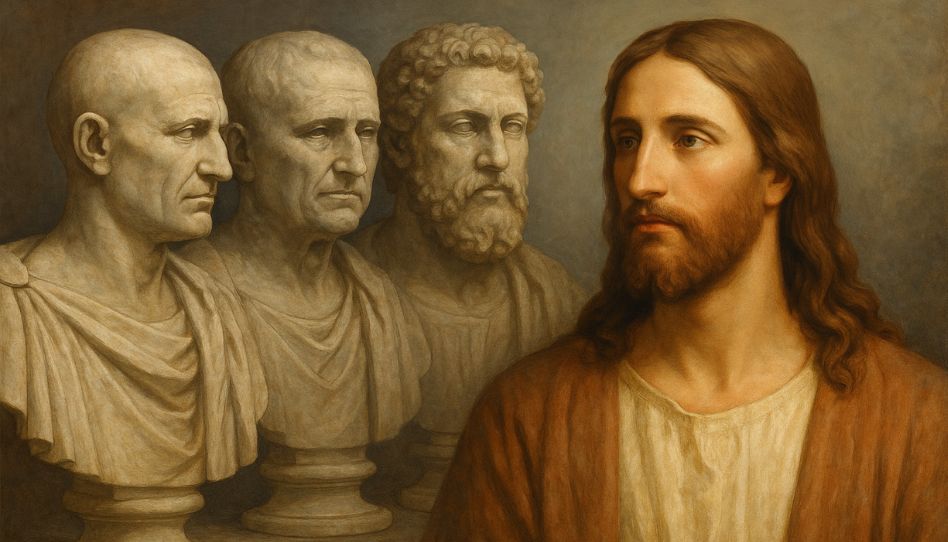

In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sprechen wir oft über Jesus Christus – als Erretter, als Sohn Gottes und als Mittelpunkt unseres Glaubens. Wir beten in seinem Namen, wir taufen in seinem Namen, und wir bezeugen, dass er lebt. Für uns ist Christus nicht nur eine historische Gestalt, sondern der auferstandene Herr, dessen Liebe und Macht wir in unserem Leben erfahren, der Sohn Gottes, durch den wir eines Tages wieder zu unserem Himmlischen Vater, Gott, zurückkehren können.

Doch immer wieder hören wir Aussagen wie:

„Jesus? Den gab es doch gar nicht. Das ist doch nur eine Legende.”

Und obwohl mein Zeugnis auf Offenbarung durch den Heiligen Geist basiert und nicht auf Wissenschaft, habe ich mich in den letzten Tagen einmal damit beschäftigt, was es für Beweise für das Leben Jesu eigentlich gibt. Und ich habe mehr gefunden, als ich ursprünglich gedacht hatte. Daher habe ich hier für euch einen groben Überblick geschaffen, warum auch ein Großteil der Wissenschaftler davon ausgeht, dass Jesus als historische Person überhaupt existierte.

Und obwohl Jesus in einer Zeit lebte, in der es keine Zeitungen, keine Fotos, keine Videos und nur sehr eingeschränkt offizielle Berichterstattung gab, ist es umso bemerkenswerter, dass sich doch mehrere historische Quellen finden lassen, die seine Existenz bestätigen.

Und natürlich: Kein antiker Text kann dir beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er auferstanden ist oder Wunder gewirkt hat. Solche Wahrheiten sind geistlicher Natur und um das herauszufinden, musst du dir selbst die Arbeit machen, Jesus ganz persönlich für dich zu entdecken. Aber auf die Frage, ob Jesus überhaupt als historische Person gelebt hat, kann ich dir eine Antwort geben. Schauen wir uns also die Quellen einmal an.

1. Flavius Josephus: Der jüdische Historiker in Rom

Flavius Josephus (ca. 37–100 n. Chr.) war ein jüdischer Priester, General und später Historiker, der ursprünglich gegen die Römer kämpfte – aber nach seiner Gefangennahme mit ihnen kooperierte. In Rom wurde er zum Chronisten jüdischer Geschichte und schrieb auf Griechisch für ein gebildetes, nicht-jüdisches Publikum.

In seinem Hauptwerk Jüdische Altertümer erwähnt er Jesus zweimal.

In einer bekannten Passage schreibt er:

„Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen… So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus … zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage … Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort.“

Diese Stelle wurde später wahrscheinlich von christlichen Schreibern ergänzt – was von vielen Historikern offen eingeräumt wird. Aber der Kern der Aussage gilt als echt, gerade weil der zweite Verweis auf Jesus völlig unpolemisch ist: Josephus erwähnt einen gewissen Jakobus, „den Bruder Jesu, der Christus genannt wird“. Diese Formulierung wird weithin als authentisch akzeptiert und liefert ein unabhängiges, jüdisches Zeugnis für die historische Existenz sowohl Jesu als auch seiner Familie.

2. Tacitus: Der römische Kritiker der Christen

Publius Cornelius Tacitus (ca. 56–120 n. Chr.) war ein hochrangiger römischer Senator, Statthalter und einer der bedeutendsten Historiker des Römischen Reiches. Seine Werke gelten bis heute als Meisterwerke der lateinischen Geschichtsschreibung.

In seinen Annalen, geschrieben etwa um 116 n. Chr., beschreibt er die große Christenverfolgung unter Kaiser Nero nach dem Brand Roms. Dabei erwähnt er, dass „Christus“, der Gründer der Bewegung, zur Zeit von Kaiser Tiberius durch Pontius Pilatus hingerichtet worden sei. Tacitus war kein Freund des Christentums – er bezeichnete es als „verderblichen Aberglauben“. Gerade deshalb gilt seine Aussage als besonders glaubwürdig: Er hatte keinen Grund, die Geschichte Jesu zu erfinden oder zu bestätigen. Was bleibt, ist eine präzise, externe Bestätigung der zentralen historischen Rahmendaten: Jesus lebte zur Zeit des Kaisers Tiberius, wurde unter Pilatus gekreuzigt – und seine Bewegung breitete sich rasch aus.

3. Plinius der Jüngere: Frühe Beobachtungen der Jesusverehrung

Ein weiterer römischer Zeuge ist Plinius der Jüngere. Gaius Plinius Caecilius Secundus, bekannt als Plinius der Jüngere (ca. 61–113 n. Chr.), war ein römischer Politiker, Anwalt und Autor, der in Bithynien (im heutigen Nordwesten der Türkei) als Statthalter tätig war. Er war ein Neffe von Plinius dem Älteren, einem berühmten Naturforscher.

In einem überlieferten Brief an Kaiser Trajan bittet er um Anweisungen im Umgang mit der wachsenden Zahl an Christen. Er beschreibt, dass diese sich frühmorgens treffen, Christus wie einem Gott Loblieder singen und ein Leben in moralischer Reinheit führen. Zwar nennt er keine Einzelheiten über Jesu Leben, aber seine Beobachtungen zeigen, dass die Bewegung um Jesus wenige Jahrzehnte nach seinem Tod bereits weit verbreitet war – und dass Christus zentraler Gegenstand religiöser Verehrung war.

4. Sueton: Ein möglicher Hinweis auf frühe Unruhen

Etwas vager ist der Hinweis beim römischen Biografen Sueton. Gaius Suetonius Tranquillus (ca. 70–130 n. Chr.) war ein römischer Schriftsteller, Jurist und kaiserlicher Archivar unter Kaiser Hadrian. Er ist vor allem durch seine Sammlung “Die zwölf Cäsaren” bekannt – eine Mischung aus Biografie, Skandalchronik und Politik.

In seinem Bericht über Kaiser Claudius (Regierungszeit: 41–54 n. Chr.) schreibt er, dass dieser die Juden aus Rom vertrieben habe, weil es wegen eines gewissen „Chrestus“ zu Unruhen kam (“Die Juden, welche, von einem gewissen Chrestos aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb [Kaiser Claudius] aus Rom.”). Ob dieser „Chrestus“ wirklich Jesus war, ist zwar nicht ganz klar – die Namensähnlichkeit und der Kontext legen es aber nahe. Viele Forscher halten es für möglich, dass es sich um eine fehlerhafte Schreibweise handelt und sich der Satz auf Konflikte zwischen Juden und frühen Christen bezieht. Falls dies stimmt, wäre Sueton ein weiteres indirektes Zeugnis dafür, dass Jesus (oder zumindest seine Bewegung) schon sehr früh für Aufsehen sorgte – selbst im fernen Rom.

5. Der Talmud: Kritische jüdische Traditionen

Die Talmud-Schriften, die zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert n. Chr. zusammengestellt wurden, enthalten religiöse und rechtliche Diskussionen der jüdischen Gelehrten jener Zeit. Darin finden sich auch kritische Anspielungen auf einen Mann namens „Yeshu“, der am Vorabend des Passahfests gehängt wurde.

Auch andere Details weichen vom Neuen Testament ab: Es ist weder von den Römern die Rede, noch von einer Kreuzigung, sondern von einer Anklage wegen „Zauberei“ und einer Steinigung mit anschließender Hinrichtung durch Hängen. Historiker vermuten, dass diese Überlieferung nicht unabhängig, sondern als Reaktion auf die christliche Tradition entstanden ist. Trotz aller Unterschiede zeigt die Notiz: Jesus war auch im Judentum der Antike eine reale, historisch behandelte Person.

Diese Texte wollen Jesus nicht ehren – im Gegenteil: Sie lehnen ihn ab. Aber gerade deshalb sind sie historisch interessant. Denn sie zeigen, dass die Figur Jesu auch in der jüdischen Tradition bekannt und umstritten war – nicht als Mythos, sondern als reale, kontroverse Gestalt der Geschichte.

6. Paulus: Früher Briefautor – und Verbindung zur ersten Generation

Ein Sonderfall ist der Apostel Paulus. Auch wenn die Briefe des Paulus heute Teil des Neuen Testaments sind, gelten sie in der Forschung als wichtige frühchristliche Primärquelle. Und auch für Historiker, die mit der Bibel als Glaubenstext sonst wenig anfangen können.

Paulus von Tarsus (ca. 5–65 n. Chr.) war ursprünglich ein Gegner der Christen, wurde jedoch durch eine Bekehrung zum bedeutendsten Missionar des frühen Christentums. Seine Briefe an verschiedene Gemeinden entstanden zwischen ca. 49 und 65 n. Chr., also nur zwei Jahrzehnte nach Jesu Tod.

In ihnen spricht Paulus wiederholt von Jesus als historischem Menschen, der gelitten hat, gekreuzigt wurde und den er nicht persönlich kannte – aber dessen Bruder Jakobus er getroffen hat.

Paulus war kein Augenzeuge des irdischen Jesus, aber er traf enge Vertraute wie Petrus und Jakobus, den Bruder Jesu. In seinen Briefen beschreibt er Jesus als eine reale Person, die gelitten hat, gekreuzigt wurde und in dessen Namen eine neue Bewegung entstand.

Historiker unterscheiden dabei zwischen Glaubensaussagen (z. B. Auferstehung) und historischen Anhaltspunkten (z. B. die Kreuzigung durch Pilatus). Und selbst Kritiker bezeichnen die echten Paulusbriefe als verlässliche historische Quelle zur Existenz Jesu – auch wenn sie deren religiöse Botschaft nicht teilen.

7. Weitere antike Erwähnungen: Thallus, Phlegon, Mara Bar Serapion, Lukian, Kelsos

Neben den bekannten jüdischen und römischen Quellen gibt es noch eine Reihe weiterer antiker Stimmen, die sich – teils direkt, teils indirekt – auf Jesus von Nazareth beziehen. Auch wenn ihre Aussagekraft jeweils begrenzt ist, zeigen sie doch, dass Jesus in der Antike weit über das Christentum hinaus bekannt war.

Thallus, ein Historiker aus dem 1. Jahrhundert, soll laut späteren christlichen Autoren eine unerklärliche Finsternis zur Zeit der Kreuzigung erwähnt haben – möglicherweise in Zusammenhang mit Jesus. Leider ist das Werk selbst verloren, sodass wir seine Aussage nur durch spätere Zitate (z. B. bei Julius Africanus) kennen.

Phlegon von Tralleis, ein griechischer Schriftsteller des 2. Jahrhunderts, erwähnt in seiner Chronik angeblich ebenfalls eine Sonnenfinsternis und ein Erdbeben zur Zeit Jesu – was einige als Hinweis auf die Kreuzigung deuten. Auch hier sind die Originaltexte nicht erhalten, sondern nur spätere Hinweise.

Mara Bar Serapion, ein stoischer Philosoph aus Syrien, schrieb gegen Ende des 1. Jahrhunderts einen Brief an seinen Sohn, in dem er von der Hinrichtung eines „weisen Königs der Juden“ berichtet, der wegen seiner neuen Lehren getötet worden sei. Viele sehen darin einen verschlüsselten Hinweis auf Jesus.

Lukian von Samosata, ein griechischer Satiriker des 2. Jahrhunderts, spottete in seinem Werk „Über den Tod des Peregrinus“ über Christen, die „einen gekreuzigten Magier“ verehrten, der in Palästina neue Mysterien eingeführt habe. Auch wenn er Jesus ablehnt, ist sein Spott ein indirekter Beleg dafür, dass Jesus als historische Gestalt wahrgenommen wurde.

Kelsos, ein griechischer Philosoph des späten 2. Jahrhunderts, war ein entschiedener Gegner des Christentums. In seiner Streitschrift „Wahrer Logos“ kritisierte er die Lehre der Christen aufs Schärfste – doch auch er setzte die Existenz Jesu stillschweigend voraus.

Diese Quellen sind zwar teils fragmentarisch überliefert und historisch umstritten. Doch sie zeigen, dass Jesus als Person über viele kulturelle, religiöse und sprachliche Grenzen hinweg bekannt war – als Lehrer, Wundertäter, Reformer oder Gegner. Ein Mythos, der so weit reicht, ist kaum denkbar ohne ein reales Vorbild

Fazit: Jesus – kein Mythos, sondern historisch belegte Person

Die Vorstellung, Jesus von Nazareth sei eine reine Legende, lässt sich aus historischer Perspektive nicht aufrechterhalten. Zu viele, zu unterschiedliche Quellen sprechen dagegen – jüdische Historiker, römische Beamte, christliche Briefautoren und sogar feindlich gesinnte religiöse Texte.

Keine dieser Quellen allein beweist Jesu göttliche Natur, seine Wunder oder seine Auferstehung – das sind Dinge des Glaubens. Aber sie zeigen übereinstimmend: Jesus war ein realer Mensch, der zur Zeit des römischen Kaisers Tiberius in Judäa lebte, lehrte, gekreuzigt wurde – und eine Bewegung hinterließ, die sich rasch im gesamten Römischen Reich ausbreitete.

Für gläubige Christen ist das keine neue Erkenntnis. Aber vielleicht kann es für dich ein Anstoß sein, dich tiefer mit Jesus auseinanderzusetzen – nicht nur als Figur der Geschichte, sondern als Einladung zur Begegnung.

Quellen und weiterführende Informationen

- Katholisch.de – Lebte Jesus wirklich oder behauptet das nur die Bibel?

- Historizität Jesu Christi

- Josephus – Jüdische Altertümer (Antiquitates Judaicae), Buch XVIII & XX (engl. Übersetzung)

- Tacitus – Annalen, Buch 15 (lateinisch & englisch

- Talmud – Sanhedrin 43a (englische Übersetzung & Kommentar)

- Wikipedia – Jesus von Nazaret