Der biblische Kanon und vergessene Texte

Mehr als vier Evangelien? Warum der Kanon auf vier beschränkt wurde

Die meisten Christen kennen sie gut: die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie bilden das Herzstück des Neuen Testaments und erzählen auf unterschiedliche Weise vom Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi. Doch nur wenige wissen, dass es im frühen Christentum weitaus mehr Evangelien gab – viele davon ganz unterschiedlich im Aufbau. Ein “Evangelium” (griechisch: euangelion) bedeutet wörtlich “gute Nachricht”. Gemeint ist damit ein Bericht über das Leben, Wirken, den Tod und die Auferstehung Jesu – mit dem Ziel, Glauben an ihn zu wecken. Schon früh entstanden verschiedene Schriften mit diesem Anspruch – manche davon wurden als glaubwürdig anerkannt, andere als theologisch problematisch eingeschätzt.

Warum also wurden gerade diese vier Evangelien in die Bibel aufgenommen? Lies weiter und finde es heraus.

1. Die vier Evangelien im Neuen Testament – warum gerade diese?

Die vier Evangelien des Neuen Testaments sind keine zufällige Auswahl. Ihre Entstehung, Überlieferung und Anerkennung in der frühen Christenheit zeigen ein bemerkenswertes Zusammenspiel von theologischer Tiefe, historischer Nähe und geistlicher Relevanz.

Wer schrieb die Evangelien – und woher wussten diese Menschen vom Leben Jesu?

Schauen wir uns die Verfasser einmal genauer an:

Markus gilt als das älteste Evangelium, wahrscheinlich um 70 n. Chr. verfasst. Markus soll ein Begleiter des Apostels Petrus gewesen sein. Laut Papias, einem frühen christlichen Autor, schrieb Markus das Evangelium basierend auf dem, was Petrus über Jesu Leben und Wirken weitergab – also nicht als direkter Augenzeuge, sondern als jemand mit engem Zugang zu einem solchen. Das genügte im frühen Christentum oft als “apostolische Nähe”, also glaubwürdige Verbindung zu einem der Zwölf. Es ist kompakt, dynamisch und offenbarte den ersten schriftlichen Versuch, das Leben Jesu systematisch zu erzählen.

Matthäus wird traditionell mit dem gleichnamigen Apostel identifiziert, einem ehemaligen Zöllner, den Jesus berief. Viele Bibelforscher bezweifeln heute, dass der Apostel selbst der Autor war. Wahrscheinlicher ist, dass das Matthäusevangelium später in einer judenchristlichen Gemeinde entstand – auf Grundlage älterer Überlieferungen, die Matthäus zugeschrieben wurden.

Lukas, selbst kein Augenzeuge, war ein gebildeter Grieche und enger Begleiter des Paulus. Im Vorwort seines Evangeliums (Lukas 1,1–4) erklärt er, dass er alles sorgfältig recherchiert habe und auf die Aussagen von Augenzeugen zurückgreife. Lukas war also eher ein Historiker mit geistlichem Anliegen.

Johannes schließlich wird mit dem „Lieblingsjünger“ Jesu gleichgesetzt. Sein Evangelium entstand wahrscheinlich um 90–100 n. Chr. Viele Forscher nehmen an, dass es innerhalb eines sogenannten „johanneischen Kreises“ entstand – also einer Glaubensgemeinschaft, die sich auf die Autorität des Johannes berief und seine Erinnerungen sammelte.

Ob direkt oder indirekt – für die frühe Kirche war entscheidend, dass alle vier Evangelien eng mit den Aposteln verbunden waren. Diese apostolische Herkunft oder Nähe war eines der Hauptkriterien für ihre Anerkennung im neutestamentlichen Kanon.

Warum gerade diese vier? Der wachsende Konsens der frühen Christen

In der frühen Kirche setzte sich zunehmend der Konsens durch, dass diese vier Evangelien die authentischsten Zeugnisse über Jesus seien. Der Kirchenvater Irenäus von Lyon (ein einflussreicher Theologe des 2. Jahrhunderts) schrieb um 180 n. Chr.:

„Denn es versteht sich, daß es weder mehr noch weniger als diese Evangelien geben kann. Da es nämlich in der Welt, in der wir uns befinden, vier Gegenden und vier Hauptwindrichtungen gibt und die Kirche über die ganze Erde ausgesät ist, das Evangelium aber die Säule und Grundfeste der Kirche und ihr Lebenshauch ist, so muß sie naturgemäß auch vier Säulen haben…”.

Für ihn spiegelten die vier Evangelien die Fülle des göttlichen Zeugnisses über Jesus Christus wider.

Entscheidend für die Anerkennung dieser Schriften waren drei Hauptkriterien:

- Apostolische Herkunft oder Nähe zu Augenzeugen

- Theologische Übereinstimmung mit der Lehre der Urgemeinde (die erste Generation von Christen nach Jesu Auferstehung)

- Weite Verbreitung und regelmäßiger Gebrauch im Gottesdienst

2. Apokryphe Evangelien: Was sind sie – und was erzählen sie?

Warum entstanden überhaupt apokryphe Evangelien?

Apokryphe Evangelien wurden nicht zufällig verfasst. Hinter ihnen stehen oft bewusste Absichten und Entwicklungen im frühen Christentum:

1. Verschiedene Jesus-Bilder: In den ersten Jahrhunderten gab es kein einheitliches Verständnis darüber, wer Jesus genau war. Manche sahen ihn als göttlichen Lehrer, andere als Offenbarer geheimen Wissens. Diese unterschiedlichen Perspektiven führten dazu, dass Gruppen eigene Schriften über ihn verfassten.

2. Ergänzung oder Korrektur: Einige Texte entstanden, weil ihre Autoren bestimmte Aspekte vermissten oder anders darstellen wollten – etwa die Rolle von Maria Magdalena, das Verhältnis von Geist und Körper oder bestimmte Aussagen Jesu.

3. Namen als Autoritätsstrategie: Viele apokryphe Evangelien wurden unter dem Namen eines bekannten Jüngers veröffentlicht – etwa Thomas, Judas oder Maria –, um ihnen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, auch wenn diese Personen sie nicht wirklich geschrieben hatten.

4. Einfluss philosophischer Strömungen: Besonders der Gnostizismus, eine damals verbreitete religiös-philosophische Strömung, die davon ausging, dass die materielle Welt böse sei und Erlösung nur durch geheimnisvolles inneres Wissen (griechisch: „Gnosis“) erlangt werde, verbreitete religiöse Philosophie, beeinflusste viele dieser Texte. Sie verband griechisches Denken mit christlicher Sprache und erschuf so eine eigene Interpretation des Evangeliums.

Diese Schriften zeigen, wie vielfältig die Auseinandersetzung mit Jesus in der frühen Christenheit war – aber auch, warum eine gemeinsame Auswahl nötig wurde.

Neben den vier bekannten Evangelien existierten in der frühen Christenheit zahlreiche andere Schriften, die ebenfalls als „Evangelien“ bezeichnet wurden. Diese sogenannten apokryphen Evangelien (von griechisch apokryphos, „verborgen“) wurden später verfasst und nicht in die Bibel aufgenommen. Sie spiegeln oft andere Glaubensrichtungen oder theologische Spekulationen wider.

Einige bekannte Beispiele:

- Evangelium nach Thomas: Eine Sammlung von 114 Jesus-Worten (Logien), ohne erzählenden Rahmen. Theologisch beeinflusst vom Gnostizismus – einer religiösen Strömung, die behauptete, geheimes Wissen („Gnosis“) führe zur Erlösung.

- Evangelium nach Philippus: Stark mystisch und gnostisch geprägt. Enthält Spekulationen über Sakramente, die Rolle von Maria Magdalena und die Verbindung von Körper und Geist.

- Evangelium nach Maria (Magdalena): Erzählt von einer Diskussion zwischen Maria und den Jüngern über verborgene Offenbarungen Jesu. Besonders betont wird die Rolle Marias als geistliche Führerin.

- Evangelium des Judas: Stellt Judas Iskariot in einem neuen Licht dar – nicht als Verräter, sondern als derjenige, der Gottes Plan bewusst erfüllt. Auch dieses Evangelium entstammt einem gnostischen Kontext.

Was diese Texte verbindet: Sie entstanden meist im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr., also deutlich später als die neutestamentlichen Evangelien. Inhaltlich sind sie oft spekulativ, dualistisch (Weltbild mit Trennung von Geist und Materie, wobei das Körperliche als minderwertig gilt) oder mystisch – und damit weit entfernt vom jüdisch geprägten Realismus der Evangelien im Neuen Testament.

3. Warum wurden sie ausgeschlossen?

Die Abgrenzung vom Apokryphen erfolgte nicht aus reiner Machtpolitik, sondern hatte klare theologische und kirchliche Gründe.

Erstens: Viele dieser Schriften wurden nie in den Gemeinden gelesen oder als Teil des Gottesdienstes verwendet. Sie waren regional oder sektenartig verbreitet, nicht allgemein anerkannt.

Zweitens: Pseudonyme Autorschaft war ein häufiges Problem. Viele apokryphe Evangelien trugen zwar berühmte Namen – etwa Petrus, Judas oder Maria –, doch sie wurden nachweislich lange nach deren Tod verfasst.

Drittens: Zentrale Glaubensinhalte wurden infrage gestellt. Besonders gnostische Schriften lehnten oft die leibliche Auferstehung Jesu ab, betrachteten die materielle Welt als minderwertig oder böse und predigten ein „höheres Wissen“ nur für Eingeweihte – im Widerspruch zur biblischen Botschaft, die allen Menschen gilt.

4. Kanonbildung: Wer hat entschieden – und wann?

Der biblische Kanon (griechisch: kanōn = „Maßstab, Richtschnur“) bezeichnet die offiziell anerkannten Bücher der Heiligen Schrift entstand nicht über Nacht, sondern entwickelte sich schrittweise über mehrere Jahrhunderte. Es gab keine zentrale Autorität, die alle Bücher festlegte, sondern ein wachsendes Bewusstsein in den Gemeinden, welche Schriften vom Geist Gottes inspiriert sind.

Ein früher Hinweis ist das Muratorische Fragment (ca. 180 n. Chr.), eine Liste von anerkannten neutestamentlichen Schriften. Schon dort finden sich die vier Evangelien, Apostelgeschichte, Paulusbriefe und mehr – einige Bücher wie der Hebräerbrief oder der dritte Johannesbrief fehlten noch.

Im Jahr 397 n. Chr. bestätigte das Konzil von Karthago (eine große Kirchenversammlung in Nordafrika) den Kanon, wie wir ihn heute kennen. Dabei spielte auch die römische Kirche eine Rolle – aber entscheidend war die Übereinstimmung überregionaler Gemeinden sowie das durchgehende Zeugnis des Heiligen Geistes.

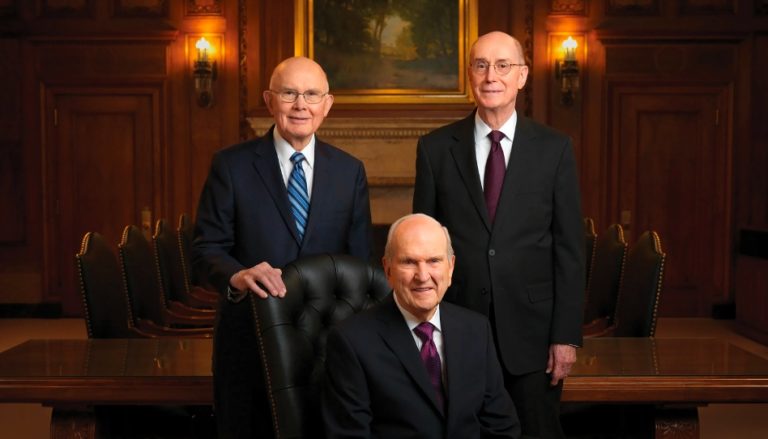

5. Sicht der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage akzeptiert die Bibel als heilige Schrift. Häufig genutzte Bibelübersetzungen in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage im deutschsprachigen Raum sind die Einheitsübersetzung, die Lutherbibel und die Menge-Bibel (sprachlich modern und theologisch differenziert) – jedoch mit einer wichtigen Einschränkung: „… soweit sie richtig übersetzt ist“ (8. Glaubensartikel). Diese Formulierung spiegelt die Überzeugung wider, dass im Laufe der Jahrhunderte Teile der ursprünglichen Botschaft verloren gingen oder verfälscht wurden.

Darum ergänzen die Heiligen der Letzten Tage die Bibel durch weitere Schriften:

- Das Buch Mormon – ein weiterer Zeuge für Jesus Christus

- Lehre und Bündnisse – Offenbarungen an Joseph Smith und andere

- Die Köstliche Perle – weitere Schriften, u.a. das Buch Mose und das Buch Abraham

Der Gründer der Kirche, Joseph Smith, sprach wiederholt über verlorene Bücher der Bibel. Auch in modernen Offenbarungen wird bestätigt, dass Gott weiterhin spricht – die Offenbarung ist nicht abgeschlossen.

Für Mitglieder der Kirche bleibt Jesus Christus der Mittelpunkt – aber mit dem Verständnis, dass die Wahrheit fortwährend wiederhergestellt wird.

Quellen und weiterführende Literatur

- https://rsc.byu.edu/how-new-testament-came-be/who-really-wrote-gospels-study-traditional-authorship

- https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2007/01/who-are-matthew-mark-luke-and-john?lang=eng

- https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2023/01/digital-only/the-gospels-four-testimonies-of-the-savior?lang=eng

- https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel

- https://askgramps.org/only-4-gospels-new-testament/