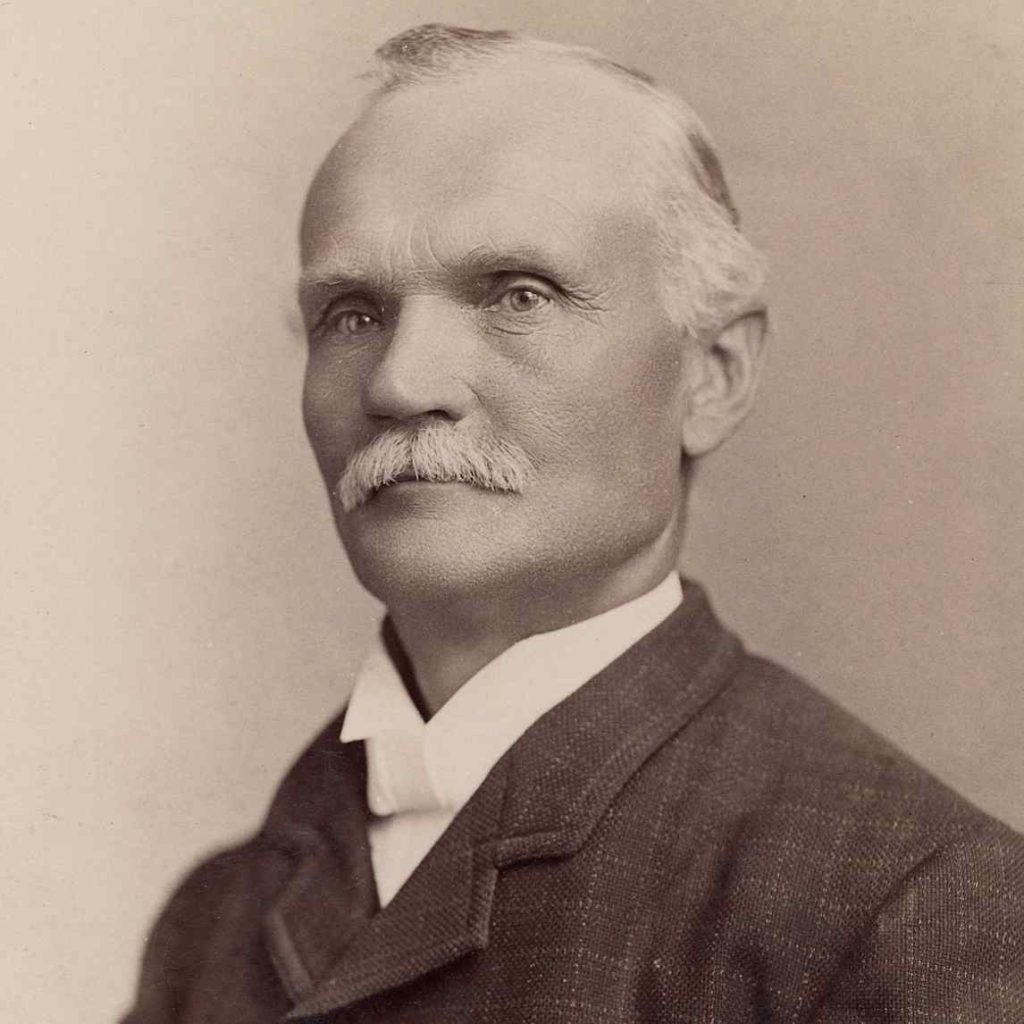

Im Jahr 1840 schrieb Elder Orson Hyde vom Kollegium der Zwölf Apostel mit tiefer Überzeugung:

„In Deutschland ist ein großes Werk zu verrichten.“

Diese Aussage, die an den Propheten Joseph Smith gerichtet war, während Hyde auf dem Weg nach Jerusalem war, um das Land für die Rückkehr der Juden zu weihen, markierte den Beginn einer bemerkenswerten Geschichte des Glaubens, des Engagements und der Widerstandsfähigkeit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in Deutschland. Die folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte sollten zeigen, wie wahr Hydes Worte waren, denn trotz Verfolgung, Kriegen, wirtschaftlicher Not und nationaler Teilung blühte die Kirche in Deutschland auf und leistete einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Ausbreitung des Evangeliums.

Wie die Kirche Jesu Christi im 19. Jahrhundert in Deutschland Wurzeln schlug

Erste Versuche und Orson Hyde in Regensburg

Die ersten Versuche, das Evangelium in Deutschland zu verkünden, waren von erheblichen Schwierigkeiten geprägt. Elder Orson Hyde selbst, der 1840 vorgeschlagen hatte, Vorträge über die Lehre und Geschichte der Kirche zu verfassen und das Buch Mormon übersetzen zu lassen, verbrachte sieben Monate in Regensburg, um Englischkurse zu geben und sein Büchlein „Ein Ruf aus der Wüste“ zu schreiben, eine Abhandlung über die Lehre und den Ursprung der Kirche.

Doch trotz seiner Bemühungen taufte Hyde während seines Aufenthalts in Regensburg keine Bekehrten. In den darauf folgenden zehn Jahren versuchten Kirchenführer mehrmals vergeblich, die Verkündigung des Evangeliums in Deutschland wieder aufzunehmen. Einige Deutsche wurden jedoch im Ausland getauft und kehrten als Missionare in ihre Heimat zurück. So wurden Jacob Zundell, Frederick Moeser und Johann Greenig – deutsche Mitglieder, die sich in den Vereinigten Staaten hatten taufen lassen – 1843 berufen, in ihrem Heimatland zu predigen. Johann Greenig berichtete, in Darmstadt einen Zweig gegründet zu haben, was den ersten Zweig in Deutschland markieren würde.

Erste Taufen und Übersetzung des Buches Mormon

Ein entscheidender Wendepunkt kam 1851, als George P. Dykes, ein deutschsprachiger Missionar aus Dänemark, zwei Bekehrte in Schleswig-Holstein taufte – die ersten belegten Taufen im heutigen Deutschland. Obwohl er danach aus der Region verbannt wurde, überzeugte ihn Elder John Taylor vom Kollegium der Zwölf Apostel, nach Hamburg zu reisen und das Buch Mormon ins Deutsche zu übersetzen. Mit der Hilfe von George Viett, einem in Paris getauften Deutschen, und Daniel Carn, dem Präsidenten der neugegründeten Deutschen Mission, wurde die Übersetzung innerhalb von sechs Monaten fertiggestellt und am 25. Mai 1852 veröffentlicht. Dies war ein monumentaler Schritt für die Verbreitung des Evangeliums im deutschsprachigen Raum. Kurz darauf, am 1. August 1852, wurde der Zweig Hamburg mit 12 Mitgliedern gegründet.

Herausforderungen und Karl G. Mäser

Trotz dieser Erfolge blieben die Herausforderungen groß. Missionare wurden oft gezwungen, das Land zu verlassen, und viele der Bekehrten wanderten in die Vereinigten Staaten aus, um der Verfolgung zu entfliehen. Die Deutsche Mission wurde 1855 sogar aufgelöst, da die meisten Mitglieder ausgewandert waren.

Doch der Glaube einzelner Mitglieder entzündete immer wieder neue Funken. Karl G. Mäser, ein 26-jähriger Lehrer am Budich-Institut in Dresden, las 1855 ein spöttisches Buch über die Kirche. Dessen „äußerst unlogischen Schlussfolgerungen und sarkastischen Schmähungen“ weckten seine Neugier. Mäser schrieb an Missionen in der Schweiz und Skandinavien und bat um Missionare. William Budge, ein Missionar mit „unvollkommenen“ Deutschkenntnissen, reiste im September 1855 nach Dresden und unterrichtete eine kleine Gruppe, die sich im Haus der Familie Mäser versammelt hatte. Bald ließen sich acht Menschen taufen, und ein Zweig wurde gegründet. Mäser und andere wurden jedoch bald darauf aus Sachsen ausgewiesen und wanderten schließlich nach Utah aus.

Rückkehr und Ausbau unter Mäser

Um 1868 kehrte Karl G. Mäser zurück, um über die Schweizerisch-Deutsche Mission zu präsidieren. Zu dieser Zeit lebten über 450 Mitglieder in deutschen Städten, doch nur wenige Zweige waren gegründet worden. Mäser berief ortsansässige Mitglieder als Zweigpräsidenten und begann mit der Veröffentlichung der Zeitschrift „Der Stern“, wodurch eine dauerhafte Präsenz der Kirche in Deutschland etabliert wurde. Gegen Ende seiner Amtszeit um 1870 gab es in den meisten deutschen Großstädten Zweige mit ortsansässigen Mitgliedern und Führern, und über 600 Bekehrte waren getauft worden. Wichtige Schriften wie das Buch Lehre und Bündnisse (1876) und die Köstliche Perle (1882) wurden auf Deutsch veröffentlicht. Die Mitgliederzahl überschritt 1901 die 2.000.

Kirche Jesu Christi im 20. Jahrhundert: Glaube in Kriegs- und Krisenzeiten

Erster Weltkrieg und Frauenhilfsvereinigung

Das 20. Jahrhundert brachte Deutschland verheerende Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise. Dennoch blühte die Kirche in Deutschland auf und demonstrierte eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit.

Während des Ersten Weltkriegs (1914–1919) verließen alle Missionare aus Nordamerika Deutschland. In ihrer Abwesenheit nahmen einheimische Mitglieder Missionsberufungen an, verkündeten das Evangelium in ihren Heimatregionen und versammelten sich so oft wie möglich in ihren Zweigen. Über 500 Neubekehrte ließen sich während des Krieges taufen. Nach dem Krieg, im August 1919, verteilte die Schweizerisch-Deutsche Mission tausende Kilogramm Lebensmittel und andere Hilfsgüter unter den Mitgliedern in Deutschland.

Die Frauenhilfsvereinigung (FHV) spielte eine entscheidende Rolle in diesen schwierigen Zeiten. Angesichts der deutschen Wirtschaft, die von Produktionsrückgängen und Kriegsschulden erschüttert war, kümmerten sich die Schwestern der FHV um Kranke und Verletzte und sammelten regelmäßig selbstgenähte Kleidung für Bedürftige. Die FHV-Versammlungen waren das Herzstück des alltäglichen Kirchenlebens, da viele Zweige aus wenigen, zumeist weiblichen Mitgliedern bestanden. Bei diesen Treffen, bei denen Nützliches wie Socken, Mützen und Taschentücher hergestellt wurden, sangen Schwestern Volkslieder und trugen Gedichte oder Geschichten vor, was den Teilnehmern auch künstlerische Darbietungen ermöglichte.

Basare und Wirtschaftskrise

Die jährlichen Basare waren ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. 1927 berichtete Marianne Püschel, Sekretärin der FHV in Dresden, wie die Schwestern sich intensiv auf den Basar vorbereiteten, sogar zugunsten der Arbeit auf Unterrichtsstunden verzichteten. Die Gelder, die bei Basaren und durch jährliche Mitgliedszahlungen gesammelt wurden, ermöglichten es den Frauenhilfsvereinigungen in ganz Deutschland, lebenswichtige Hilfe zu leisten, als staatliche Wohlfahrtseinrichtungen schwächelten. Im Jahr 1930, während der weltweiten Wirtschaftskrise, sammelten die Schwestern der Kölner FHV 95 Mark (ein Monatsgehalt einer Arbeiterin) und spendeten sie bedürftigen Schwestern. Indem sie ihre Kräfte und Ressourcen bündelten, gelang es den FHV-Schwestern, das kulturelle Gemeindeleben aufrechtzuerhalten, auch als sich die Wirtschaftskrise weiter verschlimmerte.

Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg

Mit dem Aufstieg der NSDAP und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs (1939–1945) verschlechterte sich die Lage für die Mitglieder der Kirche dramatisch. Die Regierung und die Partei nahmen gelegentlich an Versammlungen teil, und Schriftstellen, Gesangbuchlieder oder Inhalte, die sich auf Zion oder Israel bezogen, wurden verboten. Kirchenliteratur wurde konfisziert, Pfadfinderorganisationen aufgelöst, und Versammlungen während Parteikundgebungen untersagt. Mitglieder wurden festgenommen und befragt. Ernst Eichler aus Danzig wurde dreimal von der Gestapo wegen seiner „Amerikanischen Kirche“ befragt, aber jedes Mal wieder freigelassen, da er auf den Herrn vertraute, ihm die besten Antworten einzugeben.

Ein besonders mutiges Beispiel für Widerstand in dieser Zeit war Helmuth Hübener, ein 17-jähriges Mitglied aus Hamburg. Er wurde am 27. Oktober 1942 hingerichtet, weil er selbstgeschriebene Flugblätter gegen die Nazipropaganda verbreitete. Zwei weitere junge Heilige der Letzten Tage, Rudolph Wobbe und Karl-Heinz Schnibbe, wurden wegen Beihilfe zu Haftstrafen in Arbeitslagern verurteilt. Zu Ehren Helmuth Hübeners wurde die Schule der Jugendstrafanstalt in Berlin am 8. Januar 2020 zur Helmuth-Hübener-Schule ernannt.

Die Kriegszeit war von extremer Not geprägt. Lebensmittel, Kleidung und Brennstoff waren knapp. Luftangriffe kamen oft ohne Vorwarnung. Margarete Eichler berichtete, dass nachts und bald auch tagsüber Sirenen heulten. Eine eindringliche Geschichte schildert, wie Lilly und Ernst, die Kinder der Familie Eichler, unter Lebensgefahr Kartoffeln sammelten, während alliierte Flugzeuge die Straße unter Beschuss nahmen. Sie entkamen dem Angriff, indem sie in Büsche sprangen, und gelangten durch Nachbarsgärten und einen Hauseingang sicher nach Hause.

Nach dem Krieg: Neubeginn und Hilfsnetzwerke

Nach Kriegsende waren über 600 deutsche Mitglieder getötet worden, 2.500 wurden vermisst, die meisten waren obdachlos, und fast jedes Gemeindehaus war zerstört. Viele Mitglieder, insbesondere aus dem Osten, waren zur Flucht gezwungen. Paul Langheinrich, Ratgeber in der Präsidentschaft der Ostdeutschen Mission, nutzte verlassene Wohnungen in seinem Gebäude als Übergangsheim für hunderte von Mitgliedern. Er erhielt die Erlaubnis, Geflüchtete in Gebäuden in Cottbus und Wolfsgrün unterzubringen. Diese Gebäude wurden Teil eines Netzwerks, das deutsche Mitglieder schufen, um Wohnungen und Arbeitsstellen für die Familien bereitzustellen, die sich im Westen ein neues Leben aufbauen wollten.

Die Familie Eichler, die alles verloren hatte, fand über dieses Netzwerk Unterschlupf und schließlich eine neue Heimat in Langen bei Frankfurt, wo sie sich in einer von zwei Holzbaracken niederließen, die Mitglieder aus der Schweiz geschickt hatten. Letztendlich ließen sich 150 vertriebene Heilige der Letzten Tage in Langen nieder, darunter auch die Familie von Elder Dieter F. Uchtdorf, der später Apostel der Kirche werden sollte. Um alle unterzubringen, bauten Mitglieder des Zweigs nicht nur zehn Häuser für je vier Familien, sondern auch die dafür benötigten Steine ab, fällten die Bäume für das Bauholz und errichteten sogar ein Sägewerk inklusive Schreinerei. Diese Zeit der Not förderte eine unglaubliche Gemeinschaft und Selbsthilfe. Elder Ezra Taft Benson vom Kollegium der Zwölf Apostel, Präsident der Europäischen Mission, beaufsichtigte 1946 die Verteilung von etwa 2.500 Tonnen von der Kirche gespendeten Hilfsgütern in Deutschland. Sogar Mitglieder in den Niederlanden spendeten 1947 ihre gesamte Kartoffelernte an die hungernden Mitglieder in Deutschland.

Glauben hinter Mauern: Die Kirche Jesu Christi in der DDR

Diskriminierung und Einschränkungen in der DDR

Die Nachkriegszeit brachte die Teilung Deutschlands. Die Regierung der DDR übte mehr soziale Kontrolle aus, was dazu führte, dass viele Mitglieder der Kirche wegen ihrer Religion am Arbeitsplatz oder in der Schule Diskriminierung ausgesetzt waren. Herbert Kaden, der Mann von Ilse Kaden, wurde 1952 entlassen, weil er sich weigerte, seine Zugehörigkeit zu „dieser amerikanischen Kirche“ zu leugnen.

Bau der Mauer und persönliche Eindrücke

Am 13. August 1961 kündigte der Staatssender die Fertigstellung der Berliner Mauer an, die der Reisefreiheit zwischen Ost- und Westdeutschland ein Ende setzte. Für Mitglieder wie Gerd Skibbe war es,

„als hätte sich über [ihrem] Kopf eine massive Falltür geschlossen“ und „meine Seele schrie auf: ‚Jetzt bist du wirklich ein Gefangener.‘“.

Die Kirche wurde für die Mitglieder in Ostdeutschland zu einer Zuflucht und einem Ort der Gemeinschaft. Die Aktivitäten der Kirche wurden von der Stasi streng überwacht, auch durch Informanten, von denen manche der Kirche angehörten.

Zusammenhalt und lokale Führer

Die Mitglieder reagierten auf die Restriktionen, indem sie sich auf das Familien- und Kirchenleben konzentrierten. Führer wie Henry Burkhardt, der 1969 Präsident der Mission Dresden wurde, und Walter Krause, der 1973 Patriarch der Mission wurde, reisten viel, um den Mitgliedern beizustehen. Ilse Kaden erinnerte sich:

„Es war eine schwierige, aber auch schöne Zeit. Es war einfach schön, wie wir zusammengehalten haben.“

Aktivitäten der Jugend und kulturelle Veranstaltungen

Ilse Kaden half bei der Organisation jährlicher Jugendtagungen, die von 150 Mitgliedern aus der ganzen DDR besucht wurden. Sie kochte Eintöpfe in einem riesigen Topf und Mitglieder des Zweigs führten aufwendige Theaterproduktionen auf, darunter deutsche Klassiker und Weihnachtsstücke. Diese Aktivitäten schufen eine unbeschwerte Atmosphäre und stärkten den Zusammenhalt.

Ruf als gesetzestreue Bürger und der Freiberg-Tempel

Mit der Zeit erwarben sich die Heiligen der Letzten Tage den Ruf, gesetzestreue Bürger zu sein, was den Argwohn der staatlichen Behörden milderte. Trotz Gelegenheiten zur Flucht in den Westen entschieden sich Ilse und Herbert Kaden und viele andere Mitglieder, im Osten zu bleiben. Dieser gute Ruf trug dazu bei, den Boden für den Bau des Freiberg-Tempels im Jahr 1985 zu bereiten. Der Freiberg-Tempel wurde am 29. und 30. Juni 1985 von Thomas S. Monson geweiht, noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands. Auch in Westdeutschland wurde ein Tempel geweiht: der Frankfurt-Tempel am 28. August 1987 von Ezra Taft Benson. Dies war ein außerordentlicher Segen, der es den Mitgliedern ermöglichte, an heiligen Handlungen des Tempels teilzunehmen, ohne das Land verlassen zu müssen. Nach der Eröffnung des Freiberg-Tempels wurden Ilse und Herbert Kaden als Tempelarbeiter berufen und dienten bis 1994.

Wichtige Meilensteine in Ost und West

Weitere wichtige Meilensteine in dieser Zeit waren die Gründung der ersten Pfähle in Deutschland (Berlin, Stuttgart, Hamburg 1961) und die Berufung von F. Enzio Busche als Generalautorität-Siebziger im Jahr 1977, der erste deutsche Staatsbürger in dieser Position.

Dienst und Mission nach der Wiedervereinigung – Die Kirche in Deutschland wächst weiter

Kontinuität des Dienstes

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 endete eine Ära der Trennung, doch die Prinzipien des Dienstes am Nächsten und der Gemeinschaft blieben bestehen. Die Mitglieder der Kirche in Deutschland engagieren sich weiterhin liebevoll und eifrig für ihre Mitmenschen und tragen zur Führung und Entwicklung der Kirche in aller Welt bei.

Beispielhafte Hilfsprojekte

Ein beeindruckendes Beispiel für diesen Einsatz ist die Reaktion auf die verheerenden Überschwemmungen in Südbayern im August 2005. Der Pfahl München gründete eine Theatergruppe namens Gruppe Fridolin, die den Klassiker des schwarzen Humors „Arsen und Spitzenhäubchen“ aufführte. Der Eintritt war kostenlos, doch die Besucher wurden um Spenden zugunsten der Flutopfer gebeten. Die Mitglieder investierten viel Zeit und Mühe in die Produktion, und die Aufführungen waren ein großer Erfolg. Am Ende wurden die gesammelten Spenden einer gemeinnützigen Organisation zur Unterstützung der Flutopfer übergeben. In dieser verlustreichen Zeit waren die Mitglieder mit Humor, Witz und Einigkeit ihren Mitmenschen eine Hilfe und ein Segen.

Weitere Beispiele des Dienstes in jüngerer Zeit sind:

- Im Februar 1998 spielten Mitglieder des Distrikts Neubrandenburg bei einem Konzert über 10.000 D-Mark Spenden für behinderte Jugendliche ein.

- Im Jahr 2003 sammelten Mitglieder der Gemeinde Erlangen Spielzeug für das örtliche Ronald-McDonald-Haus und leisteten fünf Jahre später Freiwilligenhilfe bei der Renovierung des Gebäudes, wobei die Kirche auch eine Geldspende leistete.

- Im Februar 2010 verkauften Frauen aus elf Frauenhilfsvereinigungen im Rhein-Main-Gebiet Handgemachtes bei einem Weihnachtsbasar und spendeten die Einnahmen von 3.685 Euro an ein Frauenhaus in Offenbach für Möbel und die Renovierung eines Spielzimmers für Kinder.

- Zwischen 2011 und 2013 traten namhafte deutsche Musiker bei einer Konzertreihe unter der Schirmherrschaft des Pfahles Hamburg auf.

Beitrag zur weltweiten Kirche

Deutsche Heilige der Letzten Tage haben nicht nur in ihrem eigenen Land eine tiefe Geschichte des Glaubens und des Dienstes geschrieben, sondern auch maßgeblich zur weltweiten Ausbreitung des Evangeliums beigetragen. Der Aufruf Christi, „Macht alle Völker zu meinen Jüngern“ (Matthäus 28:19,20), wurde oft durch gewöhnliche Mitglieder erfüllt, die in andere Länder auswanderten. Briefe von Wilhelm Friedrichs (Köln nach Argentinien) und Auguste Lippelt (Bremen nach Brasilien) trugen in den 1920er Jahren erheblich zu den Anfängen der Kirche in Südamerika bei. Deutsche Einwanderer gründeten 1886 den ersten Zweig im heutigen Israel. Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten deutsche Einwanderer in Irland das Herzstück des Zweigs Dublin. Deutsche Auswanderer und ihre Nachkommen waren Pioniere in Samoa und Tonga. Auch die ostpreußischen Heiligen der Letzten Tage, die nach Grenzveränderungen in ihren Heimatstädten blieben, wurden die ersten Mitglieder der Kirche in Litauen und Polen.

Pioniere in Afrika

In Afrika trugen Heilige der Letzten Tage aus Deutschland dazu bei, den Einfluss der Kirche über die englischsprachigen Städte hinaus auszuweiten. Annelies Assard aus Remscheid und ihr Mann Phillipe zogen 1986 in sein Heimatland, die Elfenbeinküste, und wurden Pioniere im französischsprachigen Teil Afrikas. Indem sie ihr Licht leuchten ließen, wo auch immer sie das Leben hinführte, waren Heilige der Letzten Tage aus Deutschland der Kirche in aller Welt ein Segen.

Elder Dieter F. Uchtdorf

Eine besonders herausragende Figur in der jüngeren Geschichte ist Elder Dieter F. Uchtdorf, ein gebürtiger Deutscher, der 2004 als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt wurde. Am 6. Juli 2018 traf Elder Uchtdorf Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin – das erste Treffen dieser Art zwischen einem Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und einem deutschen Bundeskanzler. Sie sprachen über die aktuelle Lage in Deutschland und die Mitwirkung der Kirche im Land.

Das Werk geht weiter – Der Auftrag der Kirche Jesu Christi in Deutschland

Die Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in Deutschland ist eine Geschichte von unerschütterlichem Glauben, bemerkenswerter Anpassungsfähigkeit und tiefer Nächstenliebe. Von den bescheidenen Anfängen mit Elder Orson Hydes Vision bis hin zu den heutigen blühenden Gemeinden haben die Mitglieder in Deutschland immer wieder bewiesen, dass sie in der Lage sind, Widrigkeiten zu überwinden und das Evangelium in ihrem Leben und in ihrer Gemeinschaft zu verankern. Sie haben nicht nur die Kirche in Deutschland aufgebaut, sondern auch einen unermesslichen Beitrag zu ihrer weltweiten Ausbreitung geleistet. Das „große Werk“, das Elder Hyde 1840 sah, ist durch die Treue und den Dienst unzähliger deutscher Heiliger der Letzten Tage fortgesetzt und erfüllt worden.

Das könnte dich auch interessieren:

[…] Die Kirche Jesu Christi in Deutschland – Geschichte & Glaube […]